はじめに

2022年の夏、私は京都から大阪の泉北ニュータウンまで通う日々を送っていた。午前6時に起床し、朝食をとり、メールを確認して大阪へ向かう。泉北に到着するのはいつの間にか9時頃だ。用事が終わるのは18時ごろで、そこから京都に戻ると20時を超える。すでに9月11日に音源のリリースが控えていた自分はその準備にも明け暮れ、あっという間の夏だった。とはいえ、2時間超もの時間をかけて向かう土地の風景はやはり新鮮で、ニュータウンの区画整備されたその風景は、以前に何度か行った千里のそれと比べてもまた異なったものだった。区画整備のもとで網の目状に都市が構築された和泉中央の駅前は地図上では京都の碁盤の目のように見えつつも、大規模な公共・商業施設がブロックごとに配置されているその様子はまさに意図して作られたものであることを象徴している。歴史的蓄積の結果として発生した京都という都市に比べ、「街びらき」という行為によって突発的に都市が作られたこのニュータウンの光景は、いささか奇妙な表現かもしれないがまるで「人工的」に作られた景観に見えて、とても面白いものがある。

前近代と近代の混在——京都の都市空間

とはいえ、人工的な都市とはなんとも「頭痛が痛い」表現だ。都市は人間によって作られるがゆえ、常に人工物であるからだ。それは元来から人間が文化を形成するための拠点として存在し、そして多様な形で存在してきた。マックス・ウェーバーは『都市の類型学』において、かつて都市は物理的な城塞と城壁によってその輪郭を維持したが、近代以降は経済圏がその輪郭となっていることを指摘している[1]。彼は「昔の意味での都市」を「通常は、東洋の都市にも古典古代=地中海的都市にも、また普通の中世的都市概念にも、城塞か城壁が含まれていたのである」というが[2]、一方で「都市のこの標識は、現在では全くなくなっている」[3]。都市における城壁の存在はその壁によって土地を制限化し、その外部を「野生の空間」とすることで、土地所有者が特別の権威を保証し、それが特殊の支配個体として都市の外側の世界と区別されていることを示していたとウェーバーは述べる一方で、そうした物理的境界が持つ意味が失効すると同時に、このような社会的な枠組みとは別のものとして経済圏を主張した。経済的意味での都市とは、「その住民の圧倒的大部分が、農業的ではなく工業的または商業的な営利からの収入によって生活しているような定住」、「恒常的な財貨の交換が、定住者たちの営利及び受容充足の本質的な一要素として存在している」ような「市場定住地」である[4]。

こうしたウェーバーの近代と中世における都市のあり方の違いに関する主張をもとにすると、筆者が暮らす京都という都市の強力な複雑性があらわになり、非常に興味深く思う。千年の都と称されるように中世からあり続ける京都は、19世紀末から20世紀にかけて近代化の波に流され、変化していった。石田潤一郎曰く、京都の近代化は1885年から1890年までにかけてなされた琵琶湖疎水の開削と、1912年になされた三大事業(第二琵琶湖疎水、同祖拡築・市電敷設、水道施設)、そして1918年に公布された都市計画法に基づく都市計画事業によってなされたといわれている[5]。明治から大正にかけての短い間になされたこれらの事業は京都を大きく変革させたが、一方で以前からの京都の風景と近代化される京都の風景との間に摩擦熱を生じさせ、いくつかの問題を発生させた。そうした軋轢を石田は、画家の池田遙邨の《京の春宵》(1930年)に描かれた京都の表象を分析することによって検討している。京都の中心地から東山通に向けての展望を描いた本作品の中心には鴨川が描写されているが、鴨川東岸にて敷設済のはずである京阪電車の線路が描写されていない。本来あるはずの線路が削除されているというこの疑問に対し、石田は鉄道敷設に難色を示し続けた当時の京都府が、並木で隠すように指示したゆえに隠れているのだという[6]。鴨川沿いを走る京阪電車の風景は1989年の出町柳駅延伸に伴う地下化で消滅こそしてしまうが、晩年の鴨川沿いを走る京阪電車が一つの京都の名物としても扱われた昭和を振り返れば、そうした難色は意外なものにも思える。このような経緯は、近代化に対し京都という都市がいかに抵抗感を覚えたかと同時に、いかに前近代的風景を維持しようとしたかを考えるにあたって大きな示唆を提供してくれる。

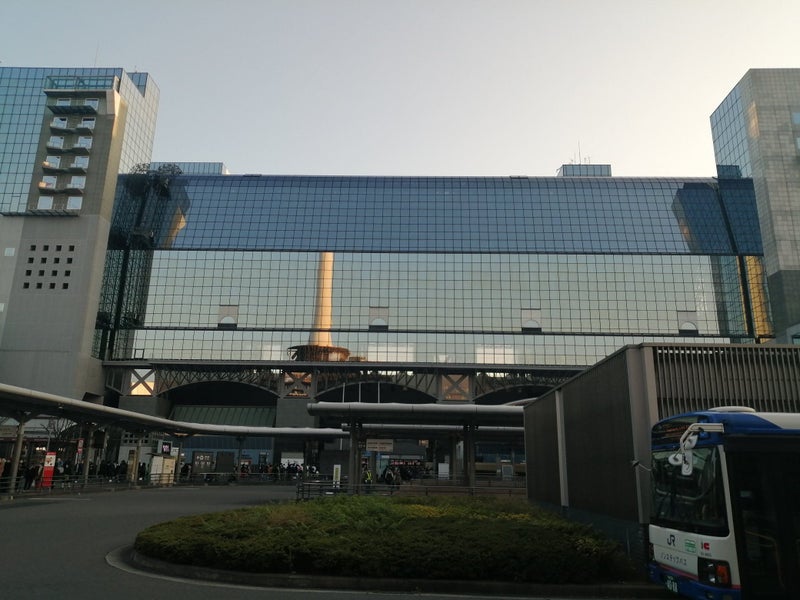

京都の鉄道に対するこうした保守的態度は、近代さえも過去の時代のものとなった今日においてはどう変容しているのだろうか。かつて京阪電車を拒んだ都市は20世紀にかけて市電を道路上に敷設し、そして今では2本の京都市営地下鉄が遺跡の合間を通っている。京阪電車の通っていた東山区から下京区へと移動させれば、1997年に完成した四代目京都駅舎の前衛的ガラス張り建築が堂々と鎮座し、観光客を世界中から日々迎え入れている。今日から見てもいささか前衛的なこの駅舎のいで立ちは、まるで前近代的な京都の景観は忘却されたかのような錯覚を私たちに与えるだろう。しかしながら、この巨大な駅舎とそれに連なる東海道新幹線と東海道本線、そして梅小路エリアから展開される巨大な留置線たちが都市を物理的に分断し、都市空間を南北に大きく分けてしまっている。これはまさに、ウェーバーが「城塞」と「城壁」によって内外を区分する前近代的な都市のイメージに、図らずとも合致してはいないだろうか。巨大な駅と10本以上の線路によって南北に境界線を引かれ、かつその他の全方角を山で囲まれた京都はまさに、事実上の物理的境界線によって囲まれた前近代的都市の性質を強く持つ。こうしてみると、かつて鉄道に難色を示した京都という都市の本質は、近代化をある程度果たした今日においてもやはり健在であるというべきだ。近代を受け入れつつ、前近代的なものを隠喩の形で内在化する都市、京都。この混在は、京都が歴史的都市として外面を繕いながらも、前衛的なガラス張り建築によってそれを否定したかと思いきや、隠喩として前近代的都市の側面を示しているという、複雑に絡まった都市表象を構成している。この複雑性はさらに、京都駅という「門」をくぐってすぐにある、景観条例の特例として立つ京都タワーによっても示されている。観光客は世界的な観光都市としての京都の古典的側面に期待しながら、いかにも前衛的な京都駅を降り、そして観光地の風景を保持するための条例を無視したランドマークに迎えられる。この京都タワーを運営社はかつて景観上の問題から忌避された京阪電鉄の子会社であることは、この複雑さのレベルをさらにもう一段階、上げているだろう。

前近代と近代との混在、それによって生じる摩擦熱を帯びる京都。この「前近代」の性質は、今日の観光客がいなくなった京都においては大きな示唆を提供するだろう。世界有数の観光地として「前近代」を売り出す近代都市——なおかつ、その内面が非常に前近代的な都市——たる京都は、外部からの観光客に応答する形によって、徐々にその姿を変容させてきた。ドゥルーズとガタリが『千のプラトー』にて移動する遊牧民的存在が国家の枠組みを絶えず変革させる外部として重要であることを指摘したように[7]、都市がどのようなものであるかを理解するにあたって、外部的存在たる「観光客」への重要視は哲学上でも頻繁に議論されてきたものだ[8]。京都を変革させ、同時に京都がどのようなものであるかを露わにするのは、外部から到来しては消えていく遊牧民的存在、つまり観光客である。しかしながら、新型コロナウイルスによって観光客が途絶え、そのための各種サービスすら休止してしまっている現在の京都において、到来する外部は著しく消えた。だからこそ、観光客に依存するのではない、新たな「外部」がいま要求されるのではないだろうか。そうした可能性は、隔絶された時代において生じるこの「摩擦熱」にこそ、込められている。

古代と近代の混在——東京の都市空間

東京の古い海岸線とチルドコーヒー :: デイリーポータルZdailyportalz.jp

城壁の軽視と経済圏の重視によって近代的都市が輪郭を再形成してきたというウェーバーの主張は、城壁を持つ近代都市たる京都の特異性をかえって引き立たせる。京都の土地的輪郭に対するこだわりは翻って、京都の前近代的を露わにしているだろう。このように位置づけることが可能ならば、江戸時代以降に発展した都市たる東京はこれとは対極的な近代的な都市だろう。いまだ拡張し続ける東京都市圏のほとんどは元来埋め立て地であり、海という物理的制約すら超えて無限に拡大されている点は、城壁を作った京都とは対照的だ。

ともすれば、京都における前近代と近代の混在とそこから生じる摩擦熱は、近代的都市として膨張する東京には見られないのだろうか。しかしながら、そのように単純化することは決してできないほど、東京は単純なものではない。『アースダイバー』における中沢真一は、東京にはいたるところで水中から引き揚げられた断片的なものがひしめいていることを指摘し、それらが東京という都市を決して均質的なものではなくさせているという[9]。

東京は決して均質な空間として、できあがってなどはいない。それはじつに複雑な多様体の構造をしているが、その多様体が奇妙なねじれを見せたり、異様なほどの密度の高さをしめしている地点は、不思議なことに判で押したように、縄文地図においても洪積層と沖積層がせめぎあいを見せる、特異な場所であったことがわかる[10]。

書名の『アースダイバー』とは、まだ世界に陸地が無かったころ、動物たちが水中の泥を救い上げていくというアメリカ先住民の創世神話から引用されたものだ。神話の最後では、カイツブリが水底からつかんできた一握りの泥を材料とし、陸地が形作られる。中沢は「人間の心」としての陸地、泥を「無意識」と称し、まさに海から作られた都市である東京のいたるところで、無意識の痕跡たる「泥」が残っているという。

目覚めている意識に「無意識」が侵入してくると、人は夢を見る。アースダイバー型の社会では、夢と現実が自由に行き来できるような回路が、いたるところにつくってあった。時間の系列を無視して、遠い過去と現代が同じ空間に放置されている。スマートさの極限をいくような場所のすぐ裏手に、とてつもなく古い時代に心の底から引き揚げられた泥の堆積が残してある。この不徹底でぶかっこうなところが、私たちのクラスこの社会の魅力なのだ[11]。

海から打ち上げられた神話の数々を都市の隙間に発見することで、都市はたちまち均質的を失い、深い海から到来した神話的世界によって深い意味を帯びるようになる。田中純はこうした中沢の議論と精神分析学者フェレンツィの論考「タラッサ」を組み合わせながら、都市がまれに見せる集団的な無意識と海を比喩的につなげて論じている[12]。子宮と海とをアナロジカルに接続するフェレンツィの論考「タラッサ(性器論の試み)」では性交を対象に、それが象徴的な魚としての陰茎が膣へ挿入されることで湿潤な母胎内という「大洋」へ回帰することのアナロジーであることを主張する。人間が根本的に母胎内へ回帰すること=タラッサ(ギリシャ語で海)への願望を有しているという彼は、海というものを母親の象徴であると捉えるユングの元型的イメージ論ともどこか共鳴するだろう[13]。ユングの高弟エーリッヒ・ノイマンは『意識の起源史』において、未開民族から芸術作品など無数もの表象されたイメージを収集する作業を通して、海に象徴される母親のイメージが主体を優しく包み込む側面と、主客を解体するような混沌へ主体を引きずり込んで離さない側面の両面があると主張した[14]。都市の隙間から流れてくる海からの到来物たちは、東京という都市の狭間で神話的世界を展開すると同時に、それらの上に建築された近代都市が都市表象を一層複雑化させる。京都を前近代と近代の混在した都市というのならば、海から到来したものが泥として地表に漂う東京という都市は、中世よりもはるか彼方の古代と近代とが混在された都市として、私たちの眼前に出現している。

タラッサへの欲望とは「海」への回帰欲望であり、それは分析心理学上では主格未分離な混沌的状態への回帰欲望と認識される。そんな無意識への回帰欲望を抑圧するように、都市は埋め立てられた海の上に建築される。人間によって構成され、そして埋め立てによって無限に増築され続ける都市に対し、都市の隙間に見える「泥」は私たちが抑圧しているものを不意に表出させる作用を有している。そうした視点から、田中は東京の狭間に見える神話的象徴の世界=「異界の扉」へと注目を向けることで、都市の狭間に出現する無数の「おもかげ」を拾い上げ、そこから都市の輪郭を描写しようとする。経済的なものでなく、領土的な次元とその意味から形成されるものとしての東京。その背景には埋め立てられた神話=「人間の心」が路地裏の隙間から散見されるだけでなく、それらは私たちをたちまち都市の集団的無意識=「異界」、あるいはヴァルター・ベンヤミンが「アルカイックなもの」と称したものへと誘導する[15]。これらはいわば、ほんの一瞬において出現する堆積されたものたち、都市の「地層」のようなものであり、土地の組み換えはそんな地層を表出させるがゆえに、重要なイメージを提示してくる。それは換言すれば、再開発における都市の性質変化においても同様だとう。土地の改造と、区画の改造。こうした点において、限られた盆地内で再開発を繰り返し続けた歪な観光地たる京都と、大規模な埋め立てで原型を失った東京は一つの点で結ばれる。これらの二つの都市はいずれも、近代以前の時代が生み出す摩擦熱によって、熱を帯びているのかもしれない。

ニュータウンは熱を帯び始める——泉北の都市空間へ

都市は近代とそれ以前との摩擦熱によって、独自の空気を形成する。その鱗片を京都と東京から見たうえで、視点を再度泉北ニュータウンに戻そう。1960年代に「街びらき」がなされたこの都市はまさしく、これまでの京都や東京のような堆積された地層を持たない。そうした地層の無さはこの都市を「人工的」と称させるような、熱を帯びない冷たさによって作られている。そうした冷たさこそがニュータウンの一つの個性でもあるだろうが、その一方では1960年に形成されたニュータウンは、もはや50年以上の歴史を重ねてもいる。それはもはや、歴史のない都市とは言えないだろう。かつてロラン・バルトは文学作品上で新規的な表現は時代を重ね必ず古典となることで、作品に宿る「零度」を維持し続けることはできないと主張していた[16]。こうした彼の文学論を都市表象にそのまま流用するのはいささか奇妙だが、あえて言えば、ニュータウンは街びらきの時のような「零度」ではなく、今でも短い歴史より生じた熱を帯びつつ、歴史を重ねているのだろう。それがきっと、将来的には京都や東京のような大きな熱へと発展していくのは、これから先の時代のことだ。

[1] マックス・ウェーバー『都市の類型学』世良晃志郎訳、創文社、1964年。

[2] 同上、27頁。

[3] 同上、26頁。

[4] 同上、3-71頁。

[5] 石田潤一郎「京都の近代化を描く」並木誠士編『描かれた京都と建築』昭和堂、2017年、69-93頁。

[6] 同上、78頁。

[7] ジル・ドゥルーズ、フェリクス・ガタリ『千のプラトー——資本主義と分裂症』宇野邦一・小沢秋広・田中敏彦・豊崎光一・宮林寛・守中高明訳、河出書房新社、2010年。

[8] 東浩紀『ゲンロン0——観光客の哲学』ゲンロン、2016年など。

[9] 中沢新一『アースダイバー』講談社、2005年。

[10] 同上、15頁。

[11] 同上、12-13頁。

[12] 田中純『都市の詩学——記憶の兆候と象徴』東京大学学術出版会、2016年、180-182頁。

[13] カール・グズタフ・ユング『元型論 増補改訂版』林道義訳、紀伊国屋書店、1999年。

[14] エーリッヒ・ノイマン『意識の起源史 改訂新装版』林道義訳、紀伊国屋書店、2006年。

[15] ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』今村仁司、三島 憲一訳、岩波書店、2003年。

[16] ロラン・バルト『零度のエクリチュール』石川美子訳、みすず書房、2008年。