ついこの間に京都市京セラ美術館に行ったばかりだというのに、また岡崎公園に来ている。先日は京都京セラ美術館に行った後に京都府立美術館に行くことができず、自動ドアが閉まっているところだけを見て帰ったのだが、その帰りに京都国立近代美術館で見かけた「現代美術の動向」という文字列に、ふと興味を持ったのが今日のいきさつだ。先日は京都市京セラ美術館まで自転車で向かったものの、今日はどうしても気が向かずにバスに乗って岡崎に向かおうとする。市バスは京都の繁華街である四条河原町に向かうほど混雑を極め、まだゴールデンウィークが続いているかのような錯覚を覚えさせる。かくして私は、数日ぶりの岡崎公園に降り立った。

京都市京セラ美術館や京都国立近代美術館、そして京都府立図書館や京都市動物園などが混在しているこの岡崎公園は意図的に文化施設が集まっている一方、各組織は全く別組織として動いている。京都市京セラ美術館と京都国立近代美術館との間では特定の展覧会を見ると100円引きになるなどの制度が敷かれているものの、とはいえ1割引きにもならない価格差だ。そういった点に加え、写真撮影上の規約などが各館で大きく異なっている点も、各展示がそれぞれ独立されていることをより強く印象付ける。先日に向かった京都京セラ美術家の「跳躍するつくり手たち」展では展示作品の写真撮影が許可されているだけでなく、積極的に推進するかのようにしてハッシュタグも設定されていたが、それに対し、京都国立近代美術館にて開催された展示「Re:スタートライン 1963-1970/2023——現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」は館内撮影は禁止されていた——ゆえに、今回の作品写真はみな公式サイトからの引用である。そんな違いは美術展によるものなのか、あるいは美術館によるものなのかは諸説あるだろうが、美術展を開催する美術館の姿勢が全く無関係であると考えるのは到底難しい。

本展は京都国立近代美術館がかつて国立近代美術館京都分館であった1963年から1970年まで毎年開催されていた展示「現代絵画の動向展」での展示作品を集め、各年ごとに参加作品を展示しなおすことによってそれぞれの展覧会の動向を振り返るという構造になっている。この紹介を見たとき、私はふと疑問に思った。というのも、今回の展覧会名は「現代美術の動向」であり、決して「現代絵画の動向」ではないからだ。同じように見える両者であるが、美術が絵画を含んだより広範なジャンルである点を踏まえると、両者を同じということは厳しいだろう。この変化について、展覧会ウェブサイト上では1963年に開催された「現代絵画の動向」展は翌年の展示以降「現代美術の動向」展へと改称されたことが示されている。とはいえ、出品リスト上の表記は「現代絵画の動向」であり、当時のことも知らない自分はひどく混乱してしまった。「絵画」なのか、「美術」なのか。しばし考えてしまったものの、そんな疑問は展覧会を見ることで徐々に解明された気がする。作品を見ていると、決してそれが「絵画」に収まらないようなものも多く占めているからだ。

近代美術館の中央階段を昇り、主催挨拶をすぎると1963年の第1回動向展の作品がすぐに目に入る。1963年の初回や翌年の第2回、さらに第3回にわたって展示される作品において議論の中心となっているのはやはり、西洋からの影響であるようだった。それぞれの開催年ごとに区分されている展示セクションのそれぞれでは当時の開催者挨拶が壁面に印字されているが、第2回にあたる1964年時点ではとりわけその問題がフォーカスされていた。敗戦後の閉塞感を作品化した1940年代を一つの起点に繰り広げられる戦後日本の現代美術は、1950年代に具体美術協会が世界規模に活動を始め、その影響を受ける形で1960年代を迎えてきた。具体美術協会の中枢であった吉原治良の作品が海外へ輸出された50年代の影響を受けてか否か、1963年の第1回動向展の時点で既に具体美術が行なったような工夫は当時の出展作品にもよく反映されているように思う。岩田重義《Work-139》(1963)や井原康雄《作品63-G》などの作品は布などの絵具でないものをキャンバス内に取り入れることによって、平面的なキャンバスに収まらない質感を表現していたが、これらは具体美術の作品における一つの特徴でもあっただろう。そうしてみると、1960年代の作品が1950年代の美術史と直接的に繋がっていることを直感的に感じることができる。

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html より

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html より

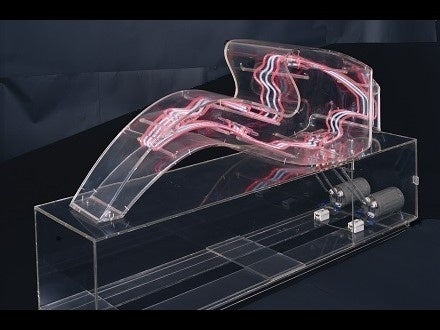

とはいえ、1965年ごろからすでに一つの変化がみられるような印象も覚える。具体美術協会という予兆はあったものの、これ以降では明らかに作品が平面的ではなくなっているからだ。1964年の第2回における開催者挨拶ではダダイズムからの影響に伴うガラクタの美術作品化が一つのテーマとして語られていたが、その隣にあるのは中西夏之による《洗濯バサミは攪拌行動を主張する》(1963)だった。従来の美術作品にて用いられていたキャンバスと絵具という要素を脱却するように無数に用いられる洗濯バサミたちという非絵画的メディアは、後年になってさらに絵画的要素を脱却した形で用いられる。1967年時点ではすでに作品は大型化するだけでなく、展示環境を選ばなければならないものへと変化もした。そうして徐々に大型化する作品は次第には映像技術を用いたメディア作品へと進化することで、1967年当時の主催者挨拶で述べられているように「手の痕跡」を消去する方向へと進化すると同時に、作品の大型化を招く。当時の展覧会にて展示された吉村益信《Queen Semiramis II》(1967)に対し、私たちは60年代前半の作品と全く同じように「手の痕跡」を期待することは難しいだろう。そんな変化がこの数年間に大きくみられる点は、1960年代におきた様々な革新——美術史上に限定されない、経済進化に伴う様々な革新——の大きさを象徴している。

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html より

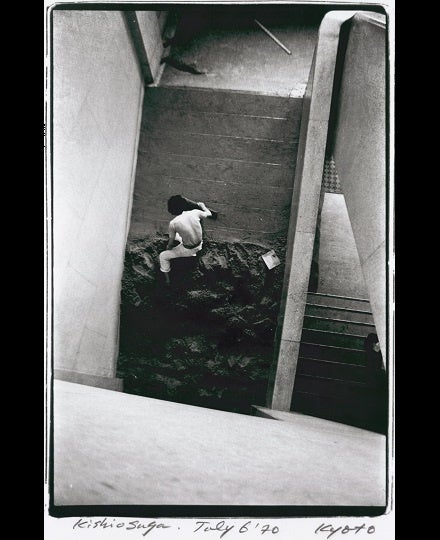

そんな流れの最後にやってくるのが写真であることは、「筆跡の消去」という文脈においてはおよそ妥当なように思える。1970年の第9回動向展はそれが「現代絵画の動向展」であるにもかかわらず、そこで展示されているのは安齊重男が撮影した写真が主であった。第9回動向展の主催者挨拶にはそれ以前の非自然的な作品群に対するように自然空間に存在するような物質——木や石などへの注目が促されたことが特徴として示されている。なんでも容易に編集できてしまう今日のそれと比較し、当時の写真は相対的にも「自然」そのものを描写していたと言えば確かにそうであるかもしれない。しかしながら、それは同時に当時の写真であるからゆえ、「自然」と引き換えに「筆跡」を喪失させるだろう。ミラーレス一眼カメラが自動的に写真を美しく加工してくれている環境に生きている筆者にとって、今日の写真はもはや自然ではない。それはいくらでも加工可能であり、そしてその加工可能性こそが今日における「筆跡」となり得るのであれば、当時の写真こそが最も「筆跡の喪失」と称しうるに値するものであったのかもしれないと、そう思うことはできるかもしれない。

そんな今、私たちの筆跡はどうなっているのだろう。その答えの一つは恐らく、先日向かった京都市京セラ美術館における「跳躍するつくり手たち」展に込められていたように思える。そこでフォーカスが当たるアーティストはテクノロジーアート的なアプローチをとる人だけでなく、伝統的な技術によって作品を作り上げる人も含まれているからだ。ガラス細工や陶芸、或いは伝統芸能など…そこには少なからず、自然を加工することによって発生する「筆跡」を筆者に感じさせてくれる。そうした地層をこの展示に考えることができるのであれば、筆跡を巡る問題の過去の上で今日の問題を考えることの必要性をひしひしと感じることが、どこかで可能だろう。今回の展覧会名あえてが「現代美術の動向」となっている点は、そうした「絵画」を超えた普遍的な問題として、過去を内包した「筆跡」の考古学的価値を提示しているのではないか。そう考えるのならば、私たちが今この問題を考えることの必要性はより一層、深まってくるだろう。