岡崎の5月は例によって人であふれていて、京都市京セラ美術館前にあるバス停では市バス職員とボランティアらしき人が「京都駅に向かわれる方は東山駅から地下鉄を利用してください」と観光客に呼び掛けている。「京都餃子大作戦」なるイベントが開催されていた公園内では園内に子どもの姿も多く、私は自転車を押して公園内をゆっくり歩くことにした。岡崎公園周辺は人が多のはいつものことだが、外国人観光客も戻ってきたこともあってか、徐々にコロナ禍が過去になってきているのだろうかということを感じることも増えてきた。

そんな世界的観光地としての京都への再注目は、同時に長年の問題である観光客と地元住民の間にある摩擦熱の問題を必然的に再発させることになる[1]。自身の知らない都市を巡回する観光客の行為は、知らない間に地元住民の生活と歴史を意図せず改造してしまうことは決して少なくない。その問題を換言すれば、観光地という「人為的」なものと地元の生活という「自然的」なものを、いかに共存させ得るかという問いに繋がるだろう。京都市京セラ美術館にて開催中の展覧会『跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー』はそんな京都が抱え続ける——そして「インバウンド」という言葉の台頭とともにさらに深刻化する——人為的なものによる自然の再構築が主題の一つであったように思う[2]。会場入り口の自動ドアを入ってすぐの主催者挨拶には「歴史や伝統を受け継ぎながら、未来へどう生き残り(サバイバル)を図るか——京都では「持続可能性(サステナビリティ)」という言葉が流布するはるか以前から、そのことは脈々と意識されていました。」と書かれていた。事前に展覧会について調べることもなく、街頭掲示板のチラシだけで見に行くことを決めていた私の第一印象は「思っていたのと違う」だ。というのも、昨年ごろに同じ会場でされていたKYOTO STEAMのような、ある種のテクノロジーアートのようなものを私は勝手に想像していたからだ。実際、ライゾマティクスなどのテクノロジーを駆使するタイプのアーティストが参加した作品もあったのだが、本展覧会は決してテクノロジーアート的なものが提供する「未来の可能性」の表現に収まらない。むしろ、「過去」と「未来」との結節点としての現在の問題を中心だ。その問いはいわば、過去をいかにして保存しつつ未来へ残すかという、アーカイヴ的問題ともどこか共鳴するものだろう。

過去と未来の結節点上に存在している現在、そこで起きる観光客という問題は、地元住民にとっては大きな問題でもある。連日のニュースでJR嵯峨野線の混雑がかなり厳しい状態になっており、押し寄せる観光客の影響で地元住民が電車に乗れないという話をよく耳にした[3]。頭端式になっている京都駅の嵯峨野線ホームは奥に進むほど混雑率しないことは地元住民なら知っている話だと思うが、観光客にその知識を要求するのもにわかに厳しい話だ。だからこそ地元住民の配慮が必要とされるが、それは地元住民が観光客のために、本来は不要な配慮をにわかに強制されていることと同義である。全く意図しない形で到来する外部=観光客が内部=地元民を徐々に改造していくその姿は、遊牧民が国家を徐々に改造するという意味でドゥルーズ+ガタリ『千のプラトー』における「戦争機械」という概念を筆者の頭にふと出現させる[4]。ところが、外部から到来する戦争機械=観光客に下支えされることで経済的に成立しているこの京都において、それらを受け入れない選択肢は存在しない。財政的に厳しい京都市にとって観光客への積極的サービスは財政収入上で必然だが、そのサービス促進が地元住民の明日意味での犠牲の上で成り立っている点には、留保しなければならない。外部から到来する観光客を迎え入れ、もてなすために改造される観光都市たる京都は、そんな地元の摩擦熱を隠すように努める——京都駅の目の前にあるにもかかわらずひたすら無視され続け、さらに覆いをするように京都市立芸術大学の移転によってさらに隠されてしまう部落、崇仁地区がまさにそうであるように[5]。そうして抑圧される地元住民のこれまでの生活の蓄積=過去を問題として表象するために、削除されるものを悪路的な形で見せつけることは一つの有効打だ。岩崎貴宏の《アントロポセン》(2023)は都市を美しく見せるために使用される掃除用品を作品内に組み込むことで、使用済みのそれらが今度は掃除される対象になるという矛盾から悪路的姿勢を表明しているように思える。東日本大震災で発生した大量の放射性廃棄物をくるんだ黒いビニール袋の山に衝撃を受けたことが示されている本作のキャプションには、産業や科学の進歩が人間社会に多大な便益をもたらした半面で自然に還元できない人工的物質の痕跡を残してきたと書かれている。「アントロポセン(人新世)」という言葉が用いられている本作品が残す痕跡は人工物による急激な自然変化だけでなく、この京都という土地が急激に変化させられることで残される、観光学的痕跡でもあるのではないだろうか。そうした視点を本作に見出すことは、決して突飛には思えない。

しかしながら、そうして表象される都市のあり方は断片的なものであることは言うまでもない。観光客によって改造される京都への視線はひとえに、地元住民からの視点に過ぎないからだ。だからこそ、あくまで抽象的な方法で問題を提示する作品たちは無数もの解釈を許す形で残される。そうした抽象性は、過去を歴史として保存する際にどうしても生じてしまう、微細な要素の切り落としに関係するだろう。ヘイドン・ホワイトの名著『メタヒストリー』を引用するまでもなく[6]、歴史とは常に物語であり断片的切り抜きであり、したがって正史を作る行為とは常に権力的問題が関係してくる——それゆえ、歴史が生まれる場でもあるアーカイヴは、その言葉の語源に「始まり」と「権力」を内蔵している。だからこそ、それらはあらゆる方面から検討されねばならず、外部からの意見を常に受け入れなければならない。都市の「壁」を美術館という空間に展示する横山隆平の《WALL crack》(2023)は、そんなポテンシャルを内蔵している。横山にとって壁とは行く手を拒んだり人を隔てたりするものではなく、前に向かって乗り越えられるべきものであるとキャプションで説明がされている本作は、美術館という特異的な空間上で「壁」の存在論を提示することによる、思考の多面化を推進しているのかもしれない。社会学者の若林幹夫はかつて『都市のアレゴリー』という著作にて、美術館や図書館などのアーカイヴ施設に対し、それが平日の人々が基本的に働き続ける時間でも静かに時間を刻んでいることを踏まえ、動態的時間に対比される静態的空間とし、これらを「死」と結びつけて論じた[7]。死の空間として生活から切り離されているからこそ、美術館は多面性を検討しうる余白を残し続けている。それは換言すれば、歴史的多面性を保存する都市の表象可能性の研究施設としての価値を提示しているだろう。

過去の保存不可能性を享受したうえで、意味への拓きを含んだ選択肢をいかにして未来へと継承するのか。それらの答えは決して一つではない。京都を拠点として伝統工芸の同世代後継者6人が構成したクリエイティブ・ユニットであるGO ONの《100年先にある修繕工房》(2023)は、修繕工房そのものを館内に出現させることで、空間をまるごとの記憶をまるで試みている。文字通り「修繕」による保存を仕事としている彼らにおいて、可能な限りのすべてを保存することは重要なテーマであるのかもしれない——それは彼ら自身が実際に作業する工房の空間というものも内包する。不可能性を前にしてもなお保存を行おうとするGO ONに対し、八木隆裕+石橋 素・柳澤知明(ライゾマティクス)+三田真一の《Newtonʼs Lid》(2023)は、それとはまったく異なる保存のあり方を提示している。金属製茶筒の老舗メーカーたる開花堂が100年以上にわたって作成し続けた茶筒を中心に用いている本作であるが、その表現方法は全く持って《100年先にある修繕工房》とは対照的に思える。具体的な物質を残すことによって空間そのものを保存しようとしたGO ONに比べ、八木らの表現方法はいたって抽象的であり、茶筒の存在論、それが一体なんであるかというコアな面のみを残しながら、新たな可能性を模索している。これら対照的な作品がちょうど向かう会うようにして美術館内に配置されていた点は、過去を保存し未来へいかに継承するかという、アーカイヴが務めるべき可能性を多面的に見せることに成功しているだろう。具体的なものをすべて保存する行為は「本当に残すべきもの」を見えなくしてしまうし、抽象的なもののみを保存する行為は当時の経験をより具体化させることを不可能にしてしまう。だからこそ、向かい合って展示される両者はまるで対話をするように配置される。この空間こそ、過去と未来をつなぐ「現在」を思考するためのフィールドであるのかもしれない。

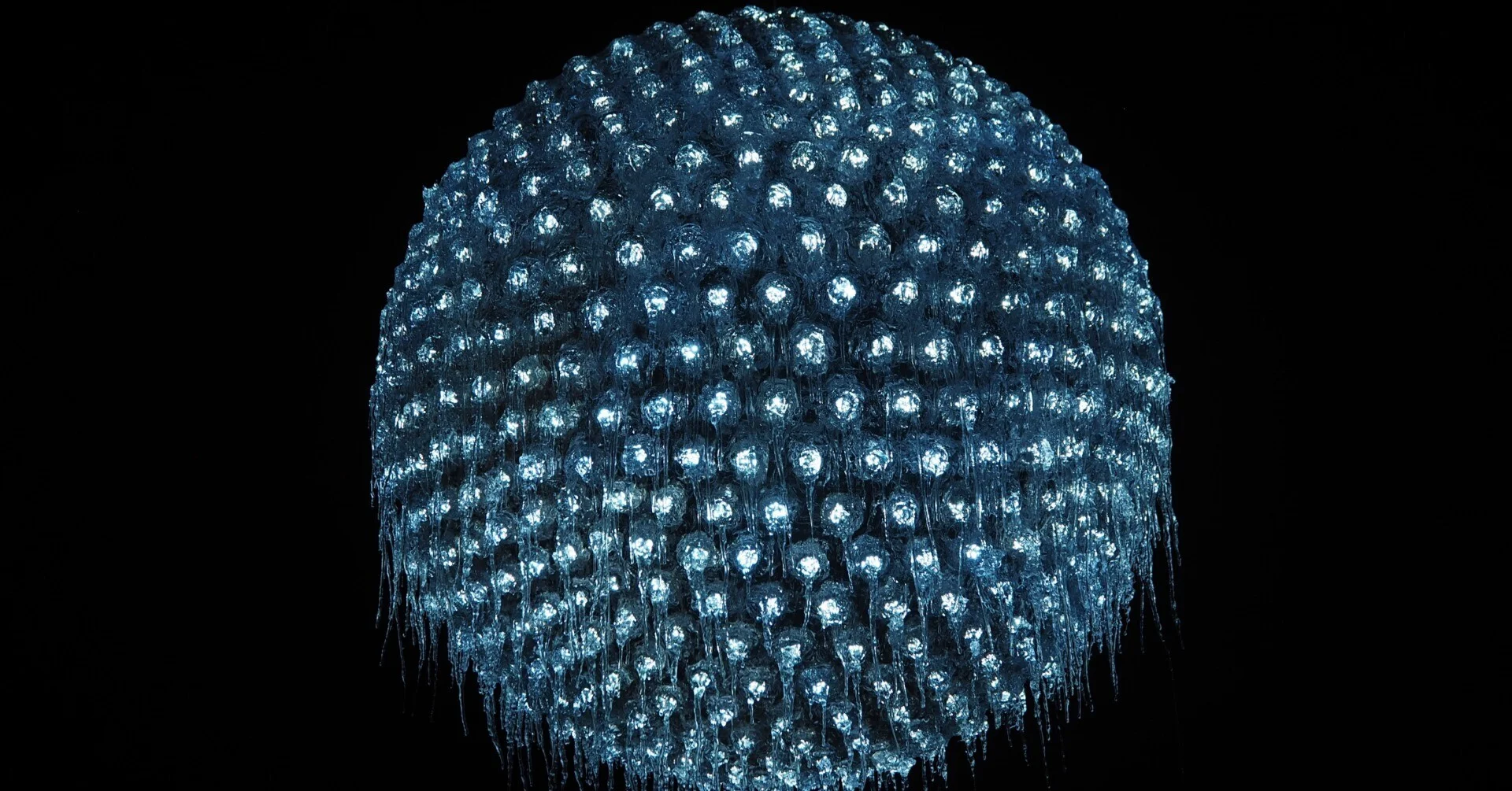

過去と未来の結節点としての現在地点としての美術館、或いは「京都」という問題。《アントロポセン》や《WALL crack》のような空間の特異性に関する考察から、そのアーカイヴ機関としての可能性を検討する《100年先にある修繕工房》や《Newtonʼs Lid》へ。本展覧会はもっぱら空間の特異性とその継承が問題であったと筆者は感じたが、それは繊細な問題ゆえ、いろいろな方面から検討される必要がある。津守秀憲による作品《存在の痕跡 ’22-4》(2022)は本展覧会の比較的入口で展示されていた作品であるが、本作品の繊細さはある意味、本展覧会全体を総括するようなものであるように感じた。陶(土)とガラスを組み合わせた混合焼成の技法によって作られた本作品で作られた個々の円錐状のオブジェクトは下部が陶質であり、上部に行くとガラス質になっている。上部ほど繊細かつ透明なガラス質が固い陶質に変わっていくその姿は、近代化されていくほどどんどん相対化され、固定の言説が発生しにくくなっている私たちの過去に対する表象でもあるのではないだろうか。私たちはきっと本作品のガラス質に当たる繊細さとともにある。だからこそ、経験される空間をいかに残すか——いやそもそも残しうるのかという問題を、ひたむきに考えていく必要がある。

[1] 以下の記事も参照。浄化されていく京都の街で——これからの「観光客」のための試論|ukiyojingu https://note.com/ukiyojingu/n/n9f7107a421c6

[2] 跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー | 京都市京セラ美術館 公式ウェブサイト https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20230309-20230604

[3] パンク状態の「JR嵯峨野線」連日話題に 「乗れない」「地獄絵図」その根本理由とは?(乗りものニュース) | Yahooニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6a01d95d6d0f16fafab198a2f7d4260820d00efc

[4] ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー――資本主義と分裂症』宇野邦一・小沢秋広・田中敏彦・豊崎光一・宮林寛・守中高明訳、河出書房新社、2010年。

[5] 【特集】差別と闘い、勝ち取った「改良住宅」から引越し…変わる「崇仁地区」 割り切れない住民の思い | 特集 | 関西テレビニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ https://www.ktv.jp/news/feature/191210/

[6] ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー――19世紀ヨーロッパにおける歴史的想像力』岩崎稔監修、作品社、2017年。

[7] 若林幹夫『都市のアレゴリー』LIXIL出版、1999年。